Regard Critique d’une Formatrice en Permaculture sur la DPC 2024-2029 de la Fédération Wallonie Bruxelles

Dans le cadre de mon parcours vers le Diplôme en Permaculture Appliquée avec l’association Permanant, j’ai examiné la nouvelle Déclaration de Politique Communautaire (DPC) de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2024-2029. Je suis restée franchement perplexe en lisant ce document. Il est censé façonner l’avenir de notre enseignement et la place de la transition écologique dans celui-ci. J’ai mes doutes.

Une vision fragmentée plutôt que systémique

La permaculture nous enseigne à concevoir notre environnement comme un système intégré. Pourtant, cette DPC relègue l’environnement au rang de simple thématique parmi d’autres. L’écologie apparaît comme une « éducation transversale » dans une liste de sujets divers. Or, c’est d’une vision holistique dont nous aurions besoin. Il est d’ailleurs révélateur que la mission de l’enseignement pour former les « acteurs de la transition » ne soit mentionnée que pour le niveau supérieur (p37). Comme si cela n’était pas essentiel tout au long du parcours éducatif…

La transition écologique reléguée au second rang

La transition écologique dans l’enseignement est bel et bien reléguée au second plan. Les quelques mentions environnementales apparaissent ici et là, presque par hasard. Ne devrait-on pas en faire la colonne vertébrale de l’enseignement aujourd’hui? Je constate cette absence de priorité aussi dans l’organisation gouvernementale – aucun ministre n’est clairement chargé de la transition écologique. Pour moi, ce silence en dit long sur l’importance réelle accordée à ces enjeux vitaux.

Notre relation à la nature réduite à sa fonction utilitaire

Je dois dire que la façon dont la DPC aborde notre relation à la nature est aussi préoccupante. En effet, elle l’envisage sous l’angle de la « gestion des ressources » et de la « neutralité carbone », sans véritablement explorer la biodiversité, la résilience des écosystèmes ou notre dépendance fondamentale au vivant. L’accent est mis presque exclusivement sur la décarbonation numérique et l’efficacité énergétique des bâtiments (p29). Des aspects cruciaux comme l’eau, les sols, les déchets ou l’agroécologie restent dans l’ombre. L’éducation à la sobriété n’est à aucun moment exprimée dans une perspective globale.

Des écoles toujours coulées dans le béton

On ne trouve pas grand-chose de concret non plus pour transformer nos espaces scolaires. Rien sur la transformation des cours d’école en espaces naturels d’apprentissage, sur la création de jardins pédagogiques, ou sur la mise en place de systèmes alimentaires circulaires au sein des établissements. Hormis une brève allusion aux repas scolaires (p29), l’éducation à l’alimentation durable reste invisible.

Une pédagogie déconnectée de l’expérience pratique

La DPC perpétue une vision de l’éducation environnementale théorique plutôt que pratique et transformative. L’éducation reste centrée sur la transmission de savoirs plutôt que sur l’observation et l’interaction avec les écosystèmes locaux. Je relève aussi que les « Centres de dépaysement et de plein air », souvent seule opportunité pour de nombreux élèves de se connecter avec la nature, feront l’objet d’une « évaluation approfondie » – formulation inquiétante qui masque une possible remise en question. La pensée systémique écologique est complètement absente. De même, les compétences pratiques indispensables face aux défis écologiques (jardinage, alimentation durable, low-tech, réparation) ne sont pas valorisées.

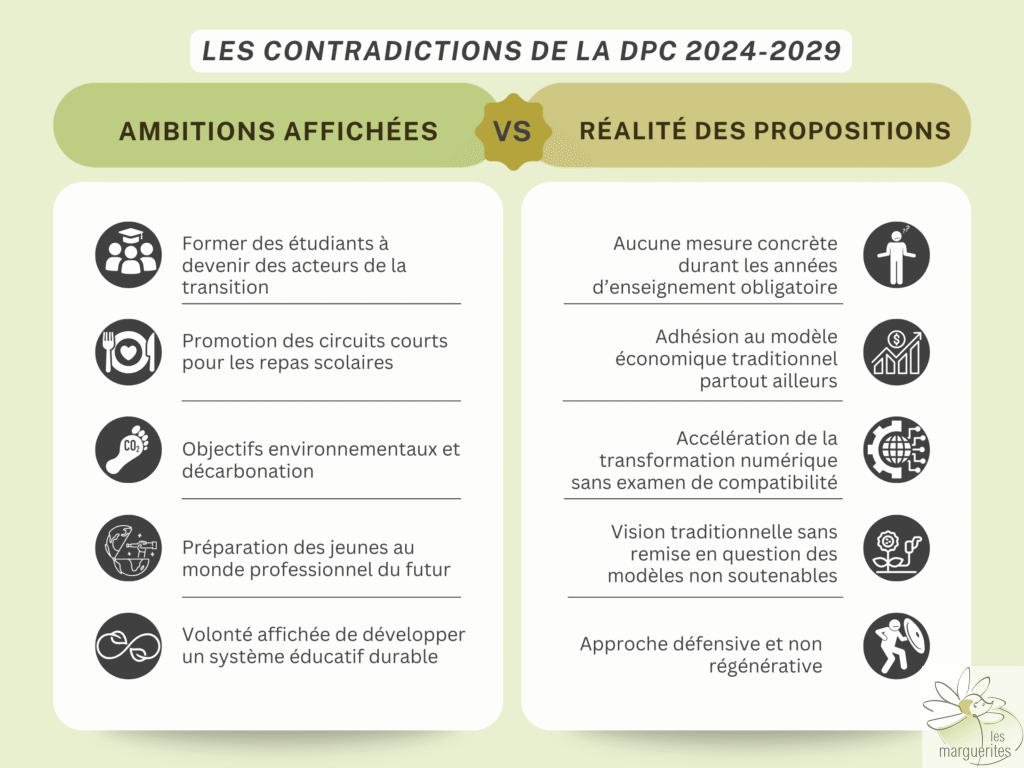

Des contradictions qui fragilisent la cohérence globale

Quelques grosses contradictions sautent aux yeux. D’un côté, la promotion des circuits courts pour l’alimentation scolaire; de l’autre, l’adhésion au modèle de croissance économique traditionnel partout ailleurs. La volonté d’accélérer la transformation numérique côtoie les objectifs environnementaux sans jamais questionner leur compatibilité. L’approche concernant la préparation des jeunes au monde professionnel demeure ancrée dans une vision traditionnelle, sans remise en question des modèles économiques non soutenables. La durabilité est uniquement abordée sous l’angle défensif de la réduction d’impact, plutôt que dans une perspective régénératrice qui restaurerait activement nos écosystèmes dégradés.

Un paradoxe notable apparaît lorsque la déclaration charge les établissements d’enseignement supérieur de former les étudiants à devenir des acteurs clés de la transition énergétique et environnementale, alors qu’aucune mesure concrète n’est prévue durant les treize années d’enseignement obligatoire qui précèdent!

Et oui, le Plan transversal de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles adopté en 2021 évoque certaines mesures concernant l’enseignement, la sensibilisation aux enjeux écologiques via les cours d’ERE. Toutefois, il s’agit là une compilation de consultations menées auprès de la société civile et des administrations. Il ne propose toujours pas de vision véritablement différente et prendra fin en …2026.

Pour une véritable pédagogie de la résilience

Cette déclaration politique manque cruellement d’une vision transformative qui placerait la régénération des écosystèmes et notre relation au vivant au cœur du projet éducatif.

Ce manque d’ambition dans notre système éducatif fait tristement écho aux difficultés rencontrées au niveau régional dans la mise en œuvre du Plan air climat énergie (PACE) wallon. Comment pouvons-nous espérer préparer la prochaine génération aux défis écologiques quand nos institutions semblent incapables de traduire les paroles en actes?

La DPC propose une approche qui rafistole le système sans le repenser. Elle ne permet pas de préparer les jeunes aux défis écologiques complexes qui les attendent, ni de développer les compétences de résilience et de régénération dont notre société a besoin. Face à cette insuffisance, je propose une véritable pédagogie de la résilience, ancrée dans les principes de la permaculture.

Cette pédagogie alternative reposerait sur trois piliers fondamentaux :

- l’apprentissage expérientiel en contact direct avec les écosystèmes locaux,

- le développement d’une pensée systémique,

- et l’acquisition de compétences pratiques.

Cette approche permettrait aux étudiants de comprendre les cycles naturels, d’observer les interactions entre les éléments d’un système, et de développer leur capacité d’adaptation face à l’incertitude. Voilà des compétences essentielles dans un monde aux ressources limitées et aux défis climatiques croissants. Une adaptation de fond des programmes et une transversalité de la thématique ouvriraient cette brèche.

Ce regard critique renforce ma conviction que l’intégration de modèles pédagogiques alternatifs constituerait une réponse efficace aux insuffisances de notre système éducatif actuel. Des approches novatrices formeraient une génération non seulement capable de s’adapter aux défis écologiques, mais aussi de restaurer activement nos écosystèmes fragilisés. Il est désormais impératif que les institutions publiques s’engagent concrètement dans cette transformation éducative. En effet, aujourd’hui, seules des initiatives citoyennes, comme la Charte pour Un Enseignement à la Hauteur de l’Urgence Climatique, répondent à cette urgence pédagogique.