Quand le laurier-cerise m’a forcée à réinventer mon jardin

Le défi de l’ombre : face à une haie imposante

Quand j’ai emménagé dans ma nouvelle maison, je me suis retrouvée face à un défi de taille : une imposante haie de laurier-cerise de 3m50 de hauteur longeant toute la séparation avec mon voisin, et du côté sud encore bien ! J’avoue que mon premier sentiment a été la déception. Cette hauteur n’est pas réglementaire, mais je ne voulais pas commencer ma nouvelle vie par un conflit de voisinage. Il fallait pourtant bien constater qu’avec sa croissance rapide et son feuillage persistant, elle créait une ombre dense sur près d’un tiers de mon jardin.

En tant que formatrice en permaculture, je répète constamment à mes apprenants que chaque contrainte est une opportunité déguisée. C’est donc mon expérience personnelle qui m’a appris à mettre en pratique ce que j’enseigne aujourd’hui.

L’art de l’observation patiente

À l’ombre de cette haie s’étendait une pelouse plutôt clairsemée où la mousse prenait ses quartiers tous les hivers. Même après mon premier cours de potager permacole, je ne voyais pas très bien quoi faire de cet endroit. Cela m’a pris du temps avant d’entreprendre quoi que ce soit. En permaculture, on conseille souvent d’observer son terrain pendant au moins un an avant d’intervenir. Dans mon cas, j’ai contemplé ce coin de jardin pendant cinq ans, cherchant patiemment la meilleure approche.

Je connaissais désormais précisément les zones d’ombre, leur évolution selon les heures et les saisons. J’ai analysé le sol, remarqué comment les feuilles du laurier-cerise ne compostaient pas. J’ai aussi constaté que cette haie massive créait une zone protégée, un microclimat en somme, qui malgré l’ombre rendait cet espace moins sujet au gel et au froid.

Cela m’a fait comprendre que je n’avais pas à lutter contre cette situation, mais plutôt à concevoir en fonction d’elle. C’est là toute la différence entre essayer de changer la nature et travailler avec elle.

La métamorphose : créer une forêt comestible en miniature

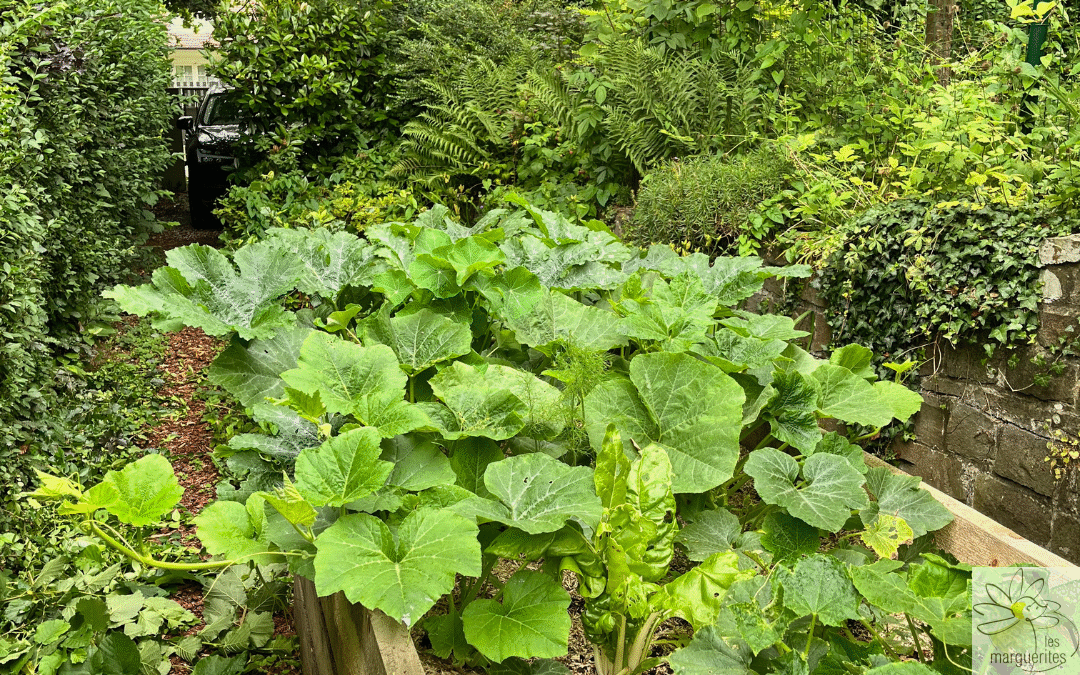

J’ai complètement repensé cet espace en m’inspirant du concept des forêts comestibles. Près de la haie, là où l’ombre est la plus dense, j’ai laissé les fougères s’installer d’elles-mêmes. J’ai aussi aménagé une petite mare d’à peine plus d’un mètre carré, qui est vite devenue un véritable point de rencontre pour toute une nouvelle faune.

Ensuite, j’ai entrepris de créer une sorte de « canopée ». Rien de très imposant comme on pourrait l’imaginer dans les grands espaces naturels. Non, simplement quelques arbres fruitiers – certains à basse tige, d’autres à mi-tige, et même quelques variétés colonnaires. J’ai exploré diverses possibilités avec des poiriers (Conférence et Londres), pommiers (Trezeke Meyers et Grenadier), cerisiers (Bigarreau) et pruniers (Reine Claude). Mon approche a été de privilégier des variétés rustiques et, surtout, de laisser le temps faire son œuvre. Pour le choix des variétés, je dois reconnaître que j’ai bénéficié des précieux conseils d’Ecoflora. Et ils ne s’étaient pas trompés : aucune de mes plantations n’a dépéri, bien au contraire, elles se sont toutes épanouies.

Des strates complémentaires pour un écosystème riche

Pour la strate arbustive, tout s’est révélé plus simple. J’ai planté des groseilliers (Invicta, Red Lake) et des myrtilles sauvages, ainsi que quelques ronces qui nous offrent une abondance de mûres en fin d’été. Ces arbustes sont vraiment magnifiques et, vous savez ce qui est surprenant ? Les fruits développent des saveurs plus riches que ceux qui poussent en plein soleil ! Cette mi-ombre protectrice leur permet de mûrir lentement.

Quant aux herbacées, j’ai choisi de les laisser s’exprimer librement. La menthe n’a pas tardé à coloniser l’espace, tandis que des géraniums sauvages attirent les pollinisateurs. Des alliaires, pissenlits et épiaires viennent naturellement compléter ce tableau, se mêlant harmonieusement aux fraisiers des bois de chez Semailles (vendues racines nues, je vous les conseille) et aux délicates violettes odorantes.

Un laboratoire vivant au service de la pédagogie

Ce qui me fait le plus plaisir, c’est que cet espace est devenu un formidable outil pédagogique pour mes formations. Au lieu d’une simple pelouse sans intérêt, j’ai maintenant un laboratoire vivant! Je peux parler concrètement comment j’ai transformé une contrainte en atout, comment j’ai appris à observer finement un lieu pour en comprendre les potentiels cachés.

Et puis, il y a eu des surprises que je n’attendais pas. La biodiversité a explosé dans cette zone! Des insectes auxiliaires s’y sont installés, j’ai même vu des grenouilles y trouver refuge. Pendant les canicules de l’été 2022, cette zone ombragée est restée fraîche et accueillante, alors que le reste du jardin souffrait de la chaleur. Certaines plantes printanières qui montent habituellement en graine dès les premières chaleurs y prolongent leur saison.

La contrainte transformée en alliée : une leçon de vie

Cette expérience m’a profondément marquée. Elle m’a permis d’incarner vraiment les principes que j’enseigne. La diversité n’est pas juste un mot à la mode, c’est une richesse concrète : les zones d’ombre et de lumière créent ensemble un jardin plus résilient. Intégrer plutôt que séparer, c’est accepter que la haie de mon voisin fasse partie intégrante de la conception de mon jardin.

Aujourd’hui, quand je contemple cette haute haie de laurier-cerise, je ne peux m’empêcher de sourire. Ce qui était autrefois perçu comme une contrainte s’est transformé en véritable alliée, une guide à sa façon, qui m’a incitée à sortir des sentiers battus. Elle m’a encouragée à explorer de nouvelles approches de culture et à adopter une philosophie d’adaptation plutôt que de résistance face aux conditions qui semblaient initialement défavorables.

Dans nos jardins comme dans nos vies, les contraintes extérieures sont souvent nos meilleurs professeurs. Elles nous invitent à développer notre créativité, notre capacité d’adaptation. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à une « ombre » dans votre jardin – qu’elle soit végétale ou métaphorique – observez-la attentivement : elle pourrait vous ouvrir la voie vers un écosystème plus riche et plus diversifié que celui que vous aviez imaginé au départ.